橄榄核上的微缩乾坤——核雕艺术的匠心神韵

一枚寻常橄榄核,在匠人指尖化作飞天神女、莲舟泛波、童子戏弥勒,方寸之间容纳万千气象——这便是被誉为‘东方神技’的核雕艺术。当橄榄离开枝头落入凡尘,便开启了与匠人的千年对话。匠人以刀为笔,以核为纸,在最大直径不过四厘米的橄榄核上,演绎着‘核舟记’里‘通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一’的千年传奇。

在广东增城核雕非遗传承人的工作室里,七旬老匠人对着灯光眯起眼睛,刻刀在指尖轻旋,橄榄核表面渐渐浮现出苏东坡《赤壁赋》的全文。这双布满老茧的手,正在完成一件需要雕刻9000余字的惊世之作。‘下刀要稳,落点要准,呼吸要匀’,老师傅道出六字真言。每完成一个字,需用放大镜检验笔锋,稍有不顺便前功尽弃。这种在毫厘间游走的技艺,正是中国工匠‘格物致知’精神的极致体现。

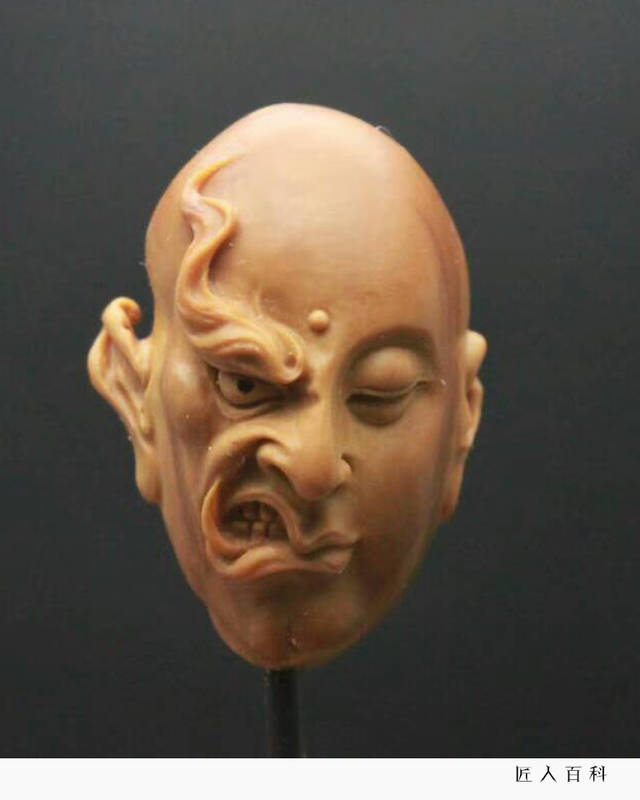

核雕艺术始于唐宋,盛于明清。明代《清秘藏》记载:‘明代核雕名家夏白眼,能于橄榄核上刻十六娃娃,眉目喜怒悉具。’如今在故宫博物院珍藏的核雕舟船,窗棂可开合,船桨能转动,锚链环环相扣宛若发丝。这些巧夺天工的作品,承载的不仅是技艺,更是中国人‘致广大而尽精微’的哲学智慧。

当代核雕匠人正在传统与创新间寻找平衡。苏州核雕大师周建明将3D建模技术与传统雕刻结合,先用数字技术模拟雕刻效果,再执刀创作。‘科技让传统技艺走得更远’,他创作的《清明上河图》核雕,在2.8厘米的核体上完美再现了汴京城的繁华盛景。而在浙江舟山,年轻匠人将AR技术融入核雕展览,观众用手机扫描作品,便能看见核舟在虚拟水波中荡漾。

从寻常果核到艺术珍品,核雕的蜕变犹如一场修行。匠人需要深谙橄榄核的‘脾性’——新核要陈化三年待其定性,雕刻需顺纹理避开裂,作品完成后还要经历数十道打磨工序。这种与材料对话的耐心,正是快节奏时代最珍贵的匠人精神。当我们在博物馆隔着玻璃端详这些微缩世界时,看到的不仅是技艺的巅峰,更是中国人将平凡化为神奇的文化基因,是千年文明在方寸之间的永恒绽放。

如若转载,请注明出处:http://www.hysdk.com/product/260.html

更新时间:2026-01-13 07:00:44